ISO14001:2004におけるPDCAサイクルとは...

『継続的改善』を目的とした活動(単に環境活動だけではなく、事業活動にも応用できる)PDCAサイクルとは、

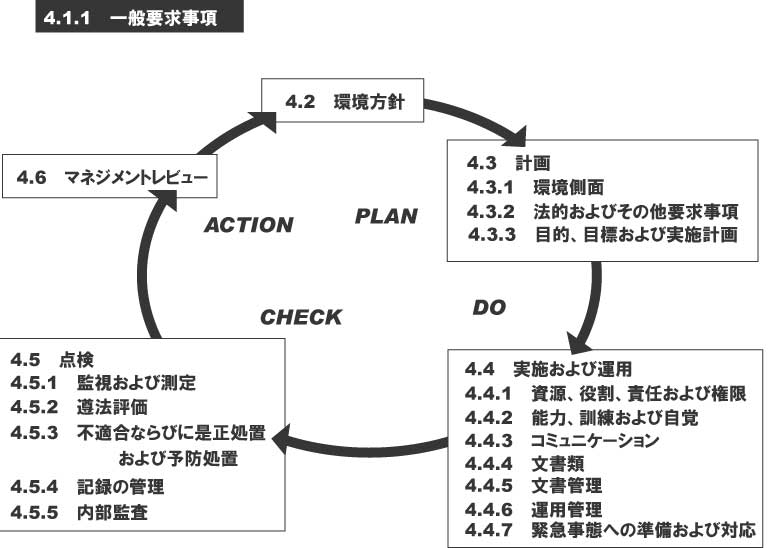

計画(PLAN)を立てて、実施(DO)した結果を、点検(CHECK)し、見直す(ACTION)仕組みでもあります。

ISO14001:2004では、その仕組みを標準化するために図のような項目を規定するように求めています。

規格の要求事項で重要なことは、『結果を出すこと』以上に、『結果を出すまでのプロセスとその効率(パフォーマンス)をいかに向上させるか』ということです。

極端な例ではありますが、『目標を達成できてしまった』という結果論よりも、『達成できなかった原因を明らかにして、次に役立てる』または、『こうすればもっと効率よく運用できる』という面が重視されます。『計画における目的・目標を実現させることを目指すために、どうするか』を追求していくためのシステム構築が求められます。

システムの構築においてまず「目的」である『環境方針』を決定します。ここでは、組織としての方向性を明確にします。

次に、「計画」では、組織周辺の状況を調べて『環境側面』を決定し、法律などの規制を確認したうえで、当面の目標と、最終的な目的を決めます。目標・目的は、実現可能な到達点として設定します。

「実施」では、計画を実現するための具体的な方法と、その体制を決定します。

「点検」では、実施した結果を評価するための記録と何をどのように評価するのかの内部監査について決定します。

「見直し」では、点検で得られた結果の報告をもとに、必要に応じてシステムの各要素を変更を含めて再検討します。この見直しによって修正を加えることにより、『継続的改善』を推進していきます。

規格書自体は、無味乾燥な文書ですが、それゆえに、使う側・システム構築していく側である各組織の特色が現れます。

たとえば、マルハチでは、小売業という分類なので、工場などのような環境アセスメントと呼ばれる、環境影響評価では、水質汚染や土壌汚染は通常ではありません。(緊急事態における発生の可能性はあります)

むしろ、販売を通じた『環境』についての商品紹介や、エコ商品の拡販を通じての循環型社会の形成にお役に立てればと考えます。